今年渡英した時に、現地パートナー Paul が使ってたタイバンド。

積載車の上で車両を留める道具なんですが、タイヤに噛ませて留めるタイプ。

ボディから引っ掛けるより、負担が少ないし転がる元を抑えるから効率もいい!

コレです!

拡大!

日本じゃ売ってません。

ってことで、向こうから買いました。

トラックの荷台、要加工ですが車両の負荷が減らせます…楽しみ。

***

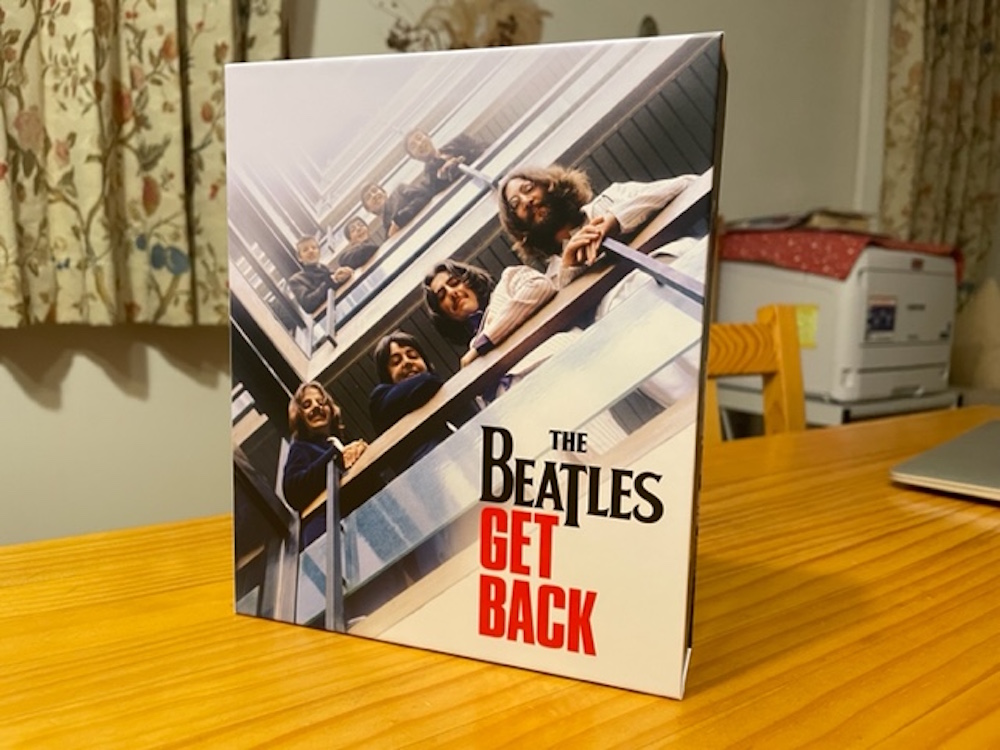

トーゲージ。

トー角を測る道具で、ラリーやレースで遠征の時には持って出かけます。

デジタルのものを見つけました。

どうやらここ数年で開発された商品みたいです…従来品とは比べ物にならないコンパクトさ!こんな箱に収まっちゃう。

ナニナニ…自宅で自分で正確に測れるので、専門家に出す手間や要する時間、コストが節約できる、

ウムウム…

これは取扱説明書をきちんと和訳して、それこそ手軽に苦なく使えるようにしておく必要がありそう。

やるか…