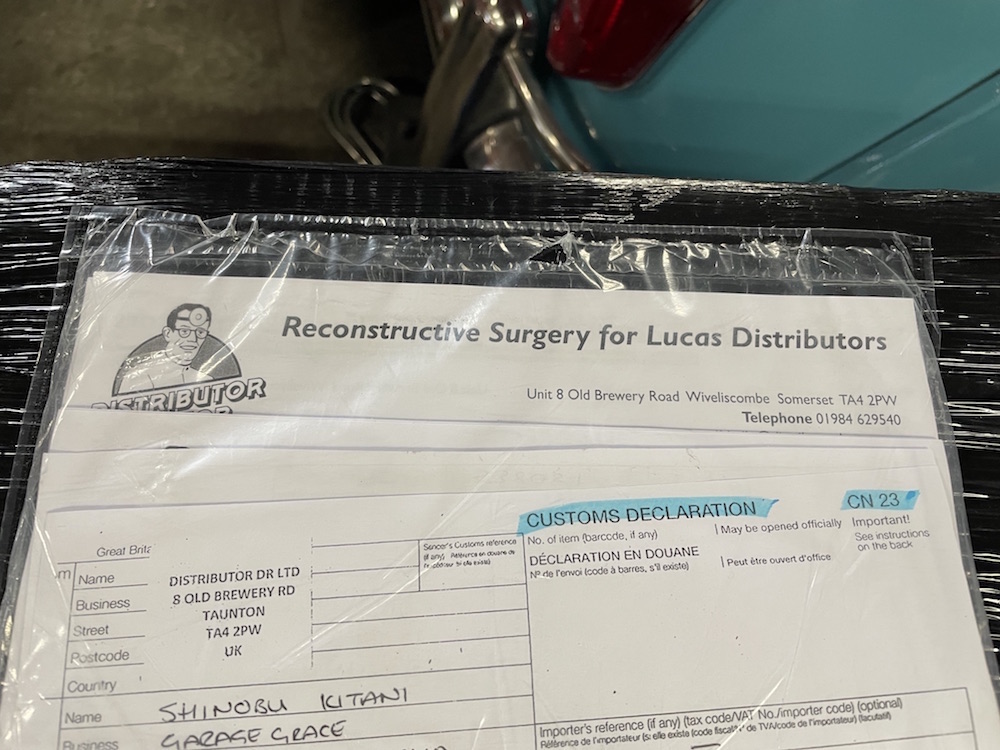

ディストリビューターをリペアに出したのは、1月20日のことでした。

先方に到着後、すぐ連絡がありました。

無事受け取ったよ!最優先でやるから待ってて!

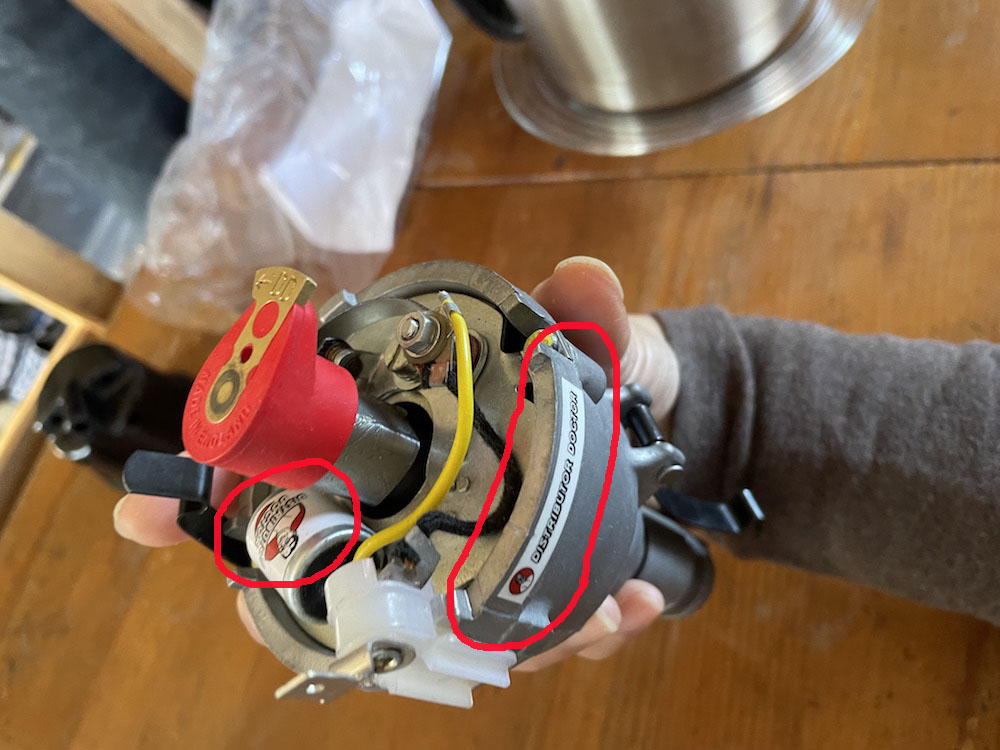

そして今日、もう帰ってきた!

仕事、速〜い ❤︎

おっ送り状が進化してるぞ…

“Reconstructive Surgery for Lucas Distributors”

(ルーカス製ディストリビューターの修復手術)

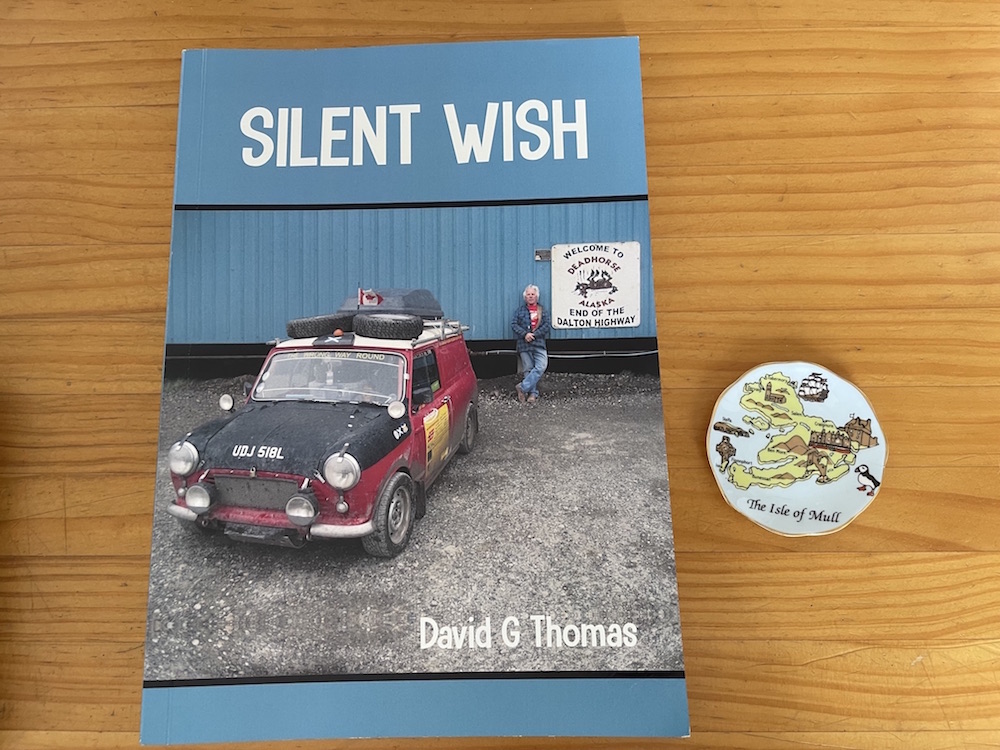

彼の技術のおかげで、我々の車は元気に走り続けることができます。

しかも、速いだけでなく丁寧。

彼の仕事、超好みです。

お…なんか彼の仕事を表すワンポイントが付くようになったぞ…

彼の自信の表れ。

そして需要があって彼の技術を頼る人はたくさん。

我々もその恩恵に預かっています。

—

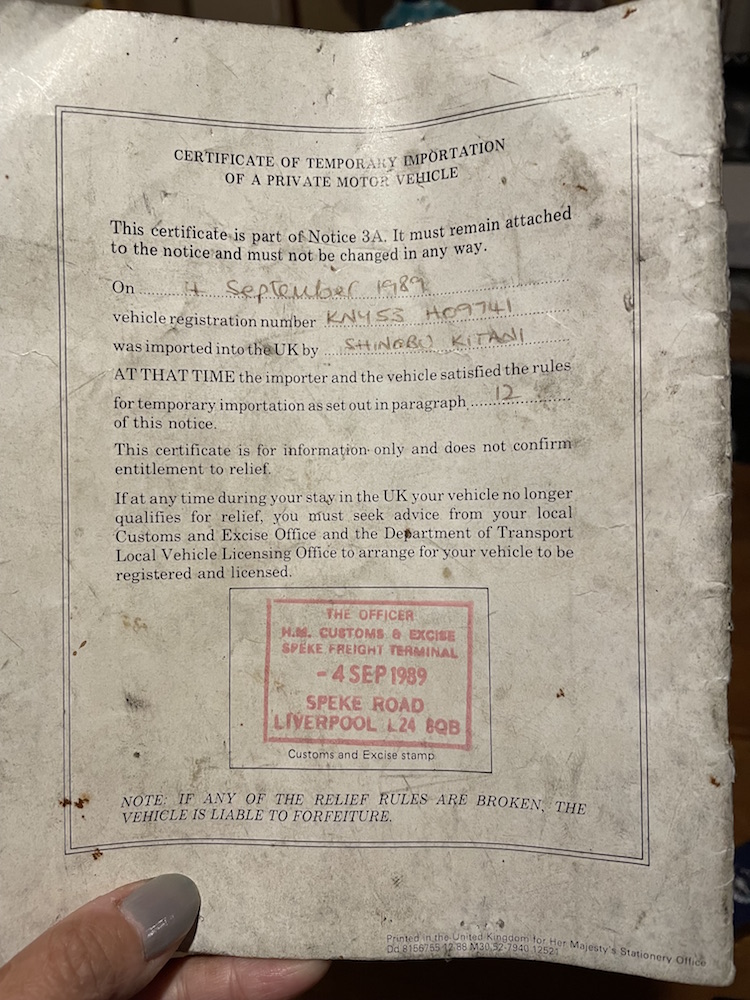

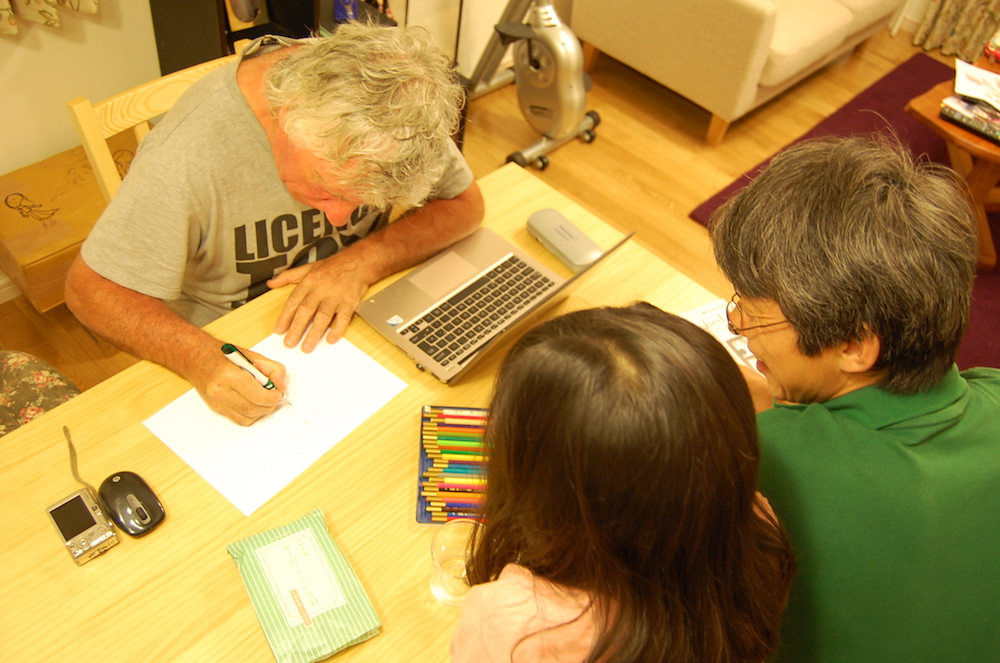

これは2014年4月に単身、数日だけ仕事で渡英した時。

この時初めて、Doctor を訪れました。

特に大きな看板が出ているわけでもなく、出ているのはコレだけ。

女房殿に詳細地図をもらい、OS の地図とを頼りに向かったのですが、同じ道を行ったり来たり。

諦めかけた時、思い出したのが

「ゴミ箱のあるところ、人の営みあり」

写真には写っていませんが、杭のたもとに横に倒したゴミ箱が。

レンタカーを停めてよーく見たら、Doctor がにっこり笑ってた…

あれから10年も経つのかぁ。

程なくして Doctor は工業団地の中のもっと広い工房に引っ越し、そこも訪れました。

需要があるんですね…

—

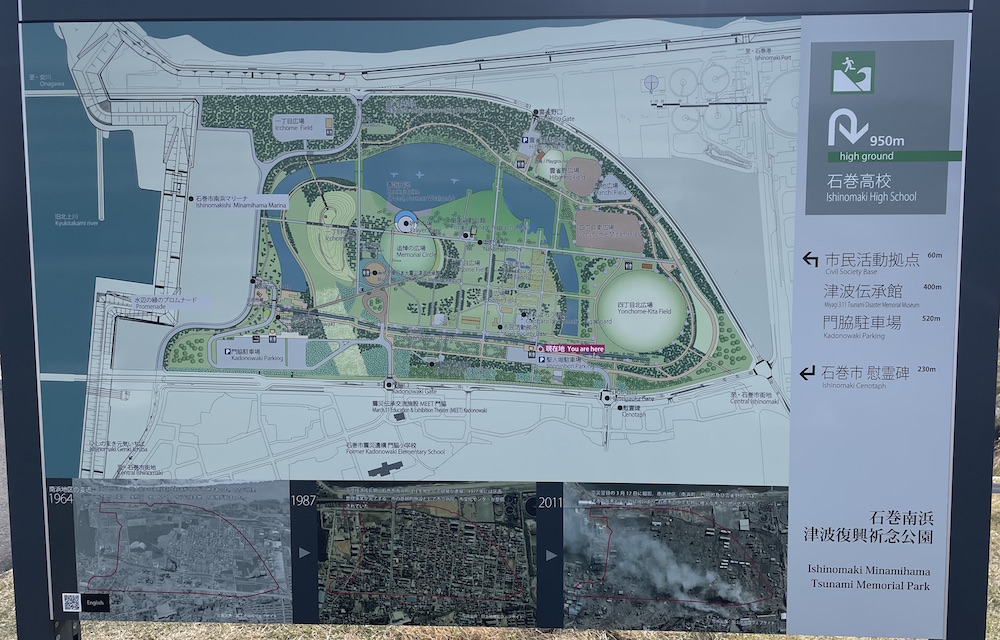

文化の違う国で訪問先を訪ねるのは、時に困難を伴うこともあります。

オーストラリアのメルボルンから1時間半、Harcourt という小さな町にある

Morris Minor Garage

プライベートミュージアムを訪問した時のことを思い出します。

オーナーの連絡先は公開されていますが、所在地は非公開。

コンタクトを取ってから向かいました。

やはりパっとは探せず、行ったり来たり…

いくら走っても、景色がずーっと変わりません。

りんご農園とワイナリーだらけ。

そして見つけたのは、やっぱり『ゴミ箱』。

あーこんなんじゃ、わかんないって…

2エーカーのオリーブ畑、自宅、りんごの木もたくさん。

そんなところにプライベートミュージアムはありました。

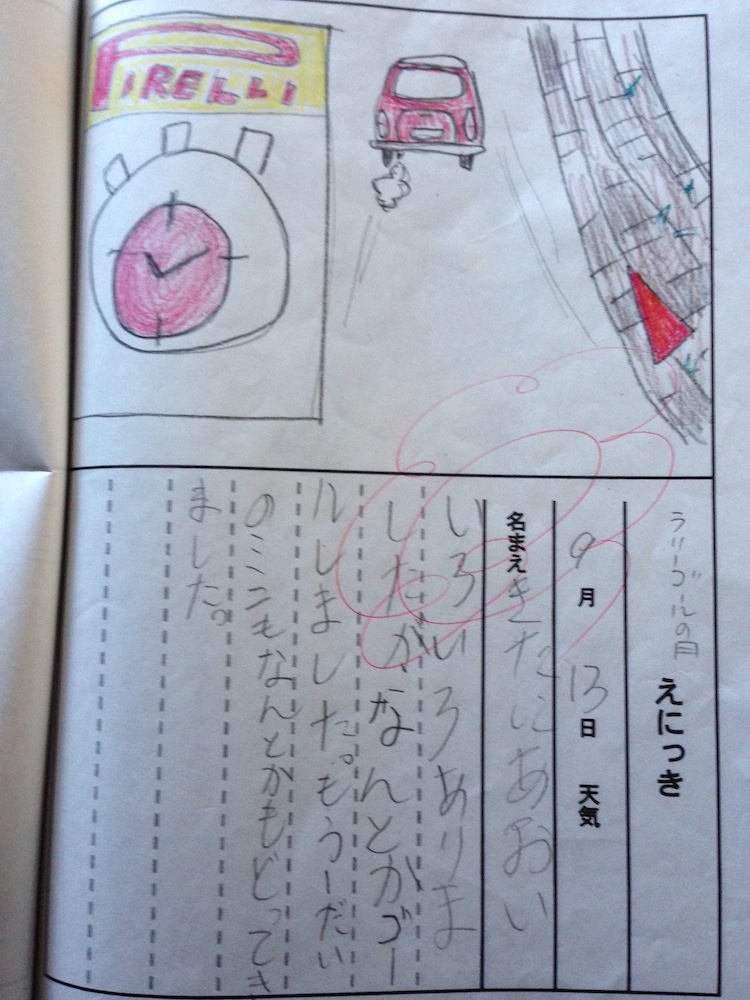

この頃は、イギリスだけでなくオセアニアにも足を伸ばしていました。

ずいぶん時間が経ったなぁ。