早いもので年が改まって半月が経とうとしていますが、年末の店主ファミリーの恒例行事を記録

がてらココに残しておこうと思います。

どん詰まりの墓参(石川県)。

去年はあちらで元旦を迎えました(コンビニメシだったけど笑)が、今年は1泊で帰ってくることに

したので、最低限の支度(煮〆)をして、お正月っぽくお花を活けて出かけました。

松は五葉松。

2種類の菊の存在感がアレンジを引き締めてるように思ってますが、どうでしょう…

***

11月に義兄(夫の長兄)を納骨して、ひと段落。

最初の年の瀬ですので菩提寺とお墓と、石屋さんと巡ります。

暮れの恒例パーティーがハネて、帰宅して帯を解いて(今年も和装で行きました)お風呂に入って

仮眠して、午前2時過ぎに横浜を出ました。

私の運転で横浜スタート(岐阜から北は雪かもしれないのであちらに行ってからは交代したくない)、

以外と車の量が多い…トラックばっかかと思ったけど全然で。

こんな時間だけど、出た時間はいい判断だったと安堵。

岡崎で給油、そこで運転を替わって北上します。

クリスマス寒波でどっかり雪の降ったあと。

郡上八幡の先から、窓の外の風景は真っ白です…

予報では、1泊2日の旅行中にはあたたかめで雪にならない(雨)ハズですがどうだろう。

もちろんスノーブーツは全員持参しています。

夜中の2時に出た甲斐あって、朝食は近江町市場で海の幸と金沢おでんを頂きました。

金沢おでん…車麩とか、たことか、あと赤巻きって呼んでるっぽい朱 / 白のうずまき状のかまぼこが

入ってるのがおなじみの景色。

あったまってさぁ、ミッション開始。

菩提寺でご挨拶

お墓を清めて、正月のしつらいを済ませ

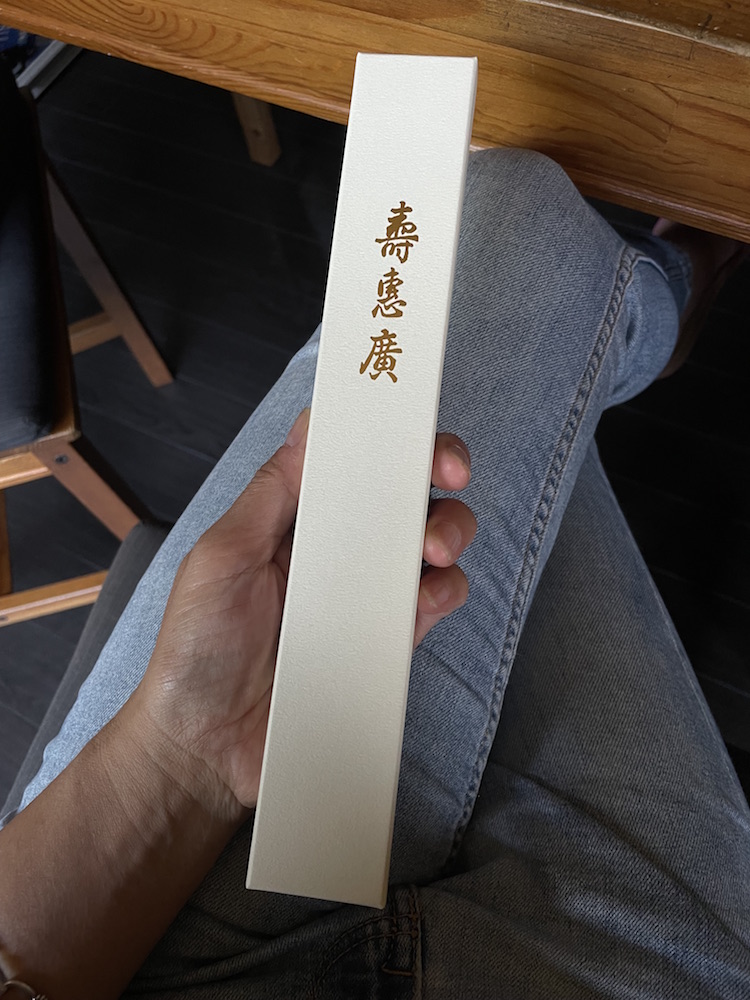

石屋につけ届け(お墓の引越しでまだお世話になるので)

…と思ったら、墓誌の文字間違ってるしね!

しかも納骨でお出かけ中だったので、菓子折りに書き置きを残して、了。

お昼を少し過ぎた頃には、ご先祖廻りのミッションは全て済ませました。

12月30日ともなると休館 / 休業の場所が少なくないので、観光して回るにも限りがあります。

兼六園に隣接する、前田家ゆかりの歴史的建造物が歴史博物館的に公開されてるんですが、年末年始は

やってないし…

いくつか残っている武家屋敷、やはりほとんど閉まってる。

夫の長女が建築を生業にしていることもあり、建物を見て回るのが(そもそも私も大好き)金沢の

楽しみの一なのですが…

遅めの昼食をとりながらひがし茶屋街を散歩、お茶屋さんの建物をそのまま公開している『旧中や』へ。

三つ折りのリーフレットを貰って、建物を見て回ります。

当時の茶屋街のお茶屋さんの見取り図が小さく載っていて、変体仮名を習字で学んでいる娘と

「コレは読めるね、こっちは何て読むんだ?」…

これは電気が通ってからのでしょうから明治以降のものでしょうが、でも菊菱の細い飾りが施された

電灯、細かいところまで行き届いています。

私が小さい頃はまだこういう建具無くはなかったなぁ…

お手洗いの木の扉です。

窓に入っているガラス、おそらくかなり古いものなので表面が波打ってるんです。

味わいもあるし、当時の最先端だったんだろうなぁと推察できます。

歴史的建造物は、当時の手仕事のぎっしり詰まった玉手箱のようで、意匠や色使いも含めてとても

惹かれます。

ひがし茶屋街をもう少しお散歩。

どのお店も新しい年を迎える支度は万端で、思い思いの門松が目に鮮やかです。

ド定番の門松から、さすが金沢…と唸るようなのまで。

洒落てますよね…

海鮮ものばっかりも飽きるので、晩は変化球にお肉を食べて大晦日の市場に備えます。

—

さて、明けて大晦日。

8 時前には近江町市場へ。

お目当てのお寿司屋さんの開店は 8am なので、どこで何を買おうか物色しながら時間を潰します。

炙りのどぐろ丼、だの海鮮全部盛り丼、だのとたらふく食べたらお正月のお使いをします。

八百屋さんであれこれ購入。

加賀れんこん、加賀春菊、金時草、立派な椎茸、柚子、わさび、蕪(大きかったぁ…)それから

生麩(蓬・粟)も買いました。

八百屋さんで、飾り用の五葉松とか南天とか買えるんだ〜南天は拙宅の犬走りに勝手に生えたのが

育ってきたから、買わなくても大丈夫 笑

加賀れんこんは帰宅したから花れんこんにして、生麩は煮ます。

炊いて出かけた煮〆と合わせて、元日には…こんな感じになりました ❤︎

日本海の冬の幸は、カニと鰤(ぶり)。

11月に納骨に行った時にはカニの解禁直後で、市場も街もカニフィーバーしてました笑

市場といえば新鮮なまぐろ!と思うのは、外海(太平洋)に向いて暮らしている人の話。

日本海で冬のおごちそうは何と言っても寒鰤!

我が家はみんな鰤大好きですから、買っていかない法はない!

この時期は必ず冊(さく)で売ってるので買って帰ります。

お刺身で、表面の色が変わりやすいので変わってきたらたたき(炙り)にしてポン酢で食べるのも

また一興…。

隣には立派な切り身に、カマも一山に3つ入って売ってます(安い)。

手前のイカも立派ですよね…

別の店で立派なゲソを山盛り買いました笑

混んできました。

わーっと買い物したので、さっさと退散します。

930am には、金沢東IC から北陸道に乗っていました。

だいぶ余裕があります…雪はあちこちに積んでありますが道路は乾いています…

1015am 寄り道して、白川郷(岐阜北部)に到着!

合掌造りに雪の残る、そんな山あいの冬の風景に出会ってきました。

驚いたのは、東アジア系の観光客の多いこと!

名古屋や、大阪あたりの大型観光バスが駐車場にひしめき合ってると思ったら…そういうことらしい。

五平餅かじりながら集落をぐるり散策、栃餅を見つけたので迷わず購入してプチ観光はおしまい。

1130am には白川郷を後にしました。

あとはひたすら走って東名の夕方の渋滞をギリギリ回避!6pm 前には家に着きました。

明けてお元日。

少しだけゆっくり起きてから、出汁をひいてお雑煮の支度をして、ささやかですがお祝い膳。

(我が家には雑煮椀がない…根来塗のデカいお椀でいただきます笑)

店主の家の年越し、慌ただしくも平和で穏やかなものとなりました。

こうやって年を越せたことに改めて感謝しながら…小正月に年末年始の記録を投稿します笑